Per uno studio del marxismo

MIGRAZIONI NELL'EPOCA DELLA TOTALIZZAZIONE

Vincenzo Fiano

L’articolo seguente è il Paragrafo 3 del

iv capitolo della

tesi in Filosofia politica intitolata

«L’officina

delle

migrazioni, movimenti migratori e sviluppo capitalistico».

Sia la teoria della totalizzazione

del rapporto di capitale[1]

che l’inquadramento del neoimperialismo come evoluzione dei rapporti

di colonizzazione e imperialismo attraverso la quale il capitale

realizza un allungamento assoluto della giornata lavorativa sociale

su scala mondiale, possono aiutarci nella comprensione delle

motivazioni profonde delle migrazioni ma anche ad estrapolare il ruolo

preciso che i migranti ricoprono in tale sistema. La tendenza del

fenomeno migratorio dai Paesi in Via di Sviluppo (pvs)

ad aumentare e ad avere come meta i Paesi a Sviluppo Avanzato (psa),

può essere spiegata, al di là di tutta la serie di motivazioni comunque

importanti, ma che restano contingenti, come la guerra, le carestie e

tanti altri disastri provocati direttamente o indirettamente dall’uomo,

rinvenendo, ancora oggi, alla base delle migrazioni la regola

principe del capitalismo: la necessità dell’estrazione di

plusvalore. Mentre le colonizzazioni delle fasi precedenti rispondevano

all’esigenza di rinvenire materie prime e, successivamente, anche di

trovare sbocchi commerciali per i propri prodotti, oggi tale estrazione

si effettua prevalentemente attraverso lo scambio di merci in un mondo

interamente capitalistico. Lo scambio diseguale oggi domina i

rapporti internazionali: esso ha sempre rappresentato un pilastro del

rapporto di capitale fin dal livello più concreto del rapporto di lavoro

salariato in quanto la retribuzione non corrisponde al valore realmente

prodotto ma solo ad una parte di esso; un ulteriore livello della sua

applicazione emerge dalla relazione tra città e campagna, ossia dalle

espropriazioni dei contadini che hanno ingenerato il loro movimento

verso le “cittadelle produttive”; le fasi della colonizzazione e del

successivo imperialismo hanno infine creato le condizioni per la

continuazione del ciclo di valorizzazione del capitale così come per una

costante unidirezionalità del valore e della possibilità di

accumulazione che oggi riscontriamo nello scambio diseguale

neoimperialistico. Possiamo a questo punto provare a ricalcare il

profilo che ci interessa in questo quadro: gli odierni migranti sono

innanzitutto vittime di un’espropriazione secolare iniziata da

quando i loro paesi di provenienza, chi prima e chi dopo e con forme

anche molto diverse, hanno visto piegate le proprie possibilità di

sviluppo dall’accumulazione originaria che hanno subito, dalle prime

separazioni tra proprietà e lavoro, da quando il capitale, insomma,

informalmente ma anche con spregiudicatezza, ha colonizzato sempre nuovi

territori. Oggi questi rapporti si sono resi sempre più complessi ma

sono in ogni caso riconducibili alla violenza e alle brutalità delle

spoliazioni con cui il capitalismo ha espropriato le colonie delle loro

ricchezze naturali, ha sottomesso le popolazioni autoctone forzandone

l’ingresso nel mercato del lavoro, ha spazzato via i precedenti

ordinamenti sociali ed economici imponendo le leggi del mercato e

riconducendo in quest’unico sistema i tanti modelli produttivi e i

rapporti sociali ad esso precedenti. Il risultato è la polarizzazione

raggiunta che non si limita più alle materie prime ma si estende «alla

possibilità di produrre cultura, tecnologia e scienza», di concentrarsi

nel «centro del sistema economico mondiale» mediante «la precoce

distruzione, l’arresto o il freno permanente posto all’accumulo delle

medesime precondizioni» necessarie per lo sviluppo delle periferie del

capitale. Posta in questo contesto, la consistente emigrazione schiude

la sua struttura portante e le sue ulteriori caratterizzazioni: «è stata

coessenziale alla costruzione, portata ormai a compimento, del mercato

mondiale, del capitalismo mondializzato, l’utilizzo della forza-lavoro

migrante a basso (o bassissimo) costo e priva di diritti»[2].

Ogni “teoria dello sviluppo” che imputa le disuguaglianze su scala

planetaria ad una fase di passaggio del capitalismo è dunque falsa e

ipocrita; oggi, lungi dall’essersi appianato, il divario tra i paesi

imperialisti più forti e il “Sud” del mondo è sempre crescente e

rappresenta un forte push factor delle migrazioni: «negli ultimi

due secoli il differenziale tra il reddito dei paesi più ricchi e quello

dei paesi più poveri è salito da 1 a 4 del 1820, a 1 a 13 del 1913, a 1

a 26 del 1959, a 1 a 39 del 1989”[3].

Secondo Officina[4],

alla base degli odierni fenomeni migratori, troviamo proprio

l’impoverimento progressivo dei paesi che tutt’oggi subiscono le

espropriazioni di materie prime e di valore-lavoro attraverso lo scambio

diseguale del neoimperialismo, nonché la quasi impossibilità di tali

paesi di risanare le proprie economie per via della difficoltà

dell’accumulazione dovuta alla concentrazione di un capitale fisso dalle

dimensioni gigantesche nei paesi imperialisti più forti; è da queste

leggi generali dell’attuale fase capitalistica che discendono le

determinazioni concrete che fanno da cause immediate alle migrazioni: la

fame, la povertà, le guerre, la carestia, i disastri “naturali” e chi

più ne ha più ne metta. Per andare maggiormente in profondità col

ragionamento, ancora una volta, siamo “costretti” a tornare a Marx: c’è

una linea di continuità che, aldilà delle specificità presenti, unisce

virtualmente i contadini cacciati dalla proprie terre nell’alba del

capitalismo e radunatisi nelle città, gli artigiani strappati ai propri

strumenti e immessi sul mercato del lavoro, gli africani deportati nelle

piantagioni di cotone, i coolies ingannati con false promesse di

benessere, gli indios trasferiti dall’encomienda alla mita,

gli irlandesi che si lasciarono alle spalle la propria isola e i ghanesi

che oggi oltrepassano il Sahara e il Mediterraneo, così come i messicani

che aggirano il muro al confine con gli

usa e gli arabi che

tentano la fortuna in Occidente: il non rapporto con la

proprietà, l’essere un prodotto umano delle accumulazioni capitalistiche

che gli hanno imposto il lavoro delle proprie braccia come unico bene di

cui disporre e che li hanno costretti allo spostamento, apertamente

forzato o indotto con violenza indiretta, verso i luoghi produttivi

bisognosi di carne da macello. Possiamo a questo punto provare a

collegare diversi aspetti del ragionamento che interessano la

definizione economico-sociale, nonché giuridica, delle persone con la

nozione di proprietà e la definizione in base a quest’ultima delle

migrazioni. Se lo sfruttamento in questi secoli ha assunto forme

particolari e diverse, come lo schiavismo o il lavoro salariato, va

sottolineato anche un comune denominatore: il rendersi del lavoro

dell’espropriato una conditio sine qua non

della legittimità e del

riconoscimento “legale” della sua persona. Marx ha sottolineato

come l’accumulazione originaria, permettendo la concentrazione della

proprietà, produsse una moltitudine di poveri che non riuscì ad

integrarsi nei nuovi meccanismi produttivi soprattutto per la scarsa

capacità di assorbimento di questi ultimi; la sottrazione della

proprietà portò dunque ad una compressione della libertà di circolazione

e ad una loro formale inferiorizzazione che rendeva legittima su

di essi l’inflizione di torture, sofferenze e maltrattamenti sfociando

finanche in alcune forme di schiavismo: Marx registrò «in tutta

l’Europa occidentale una legislazione sanguinaria contro il

vagabondaggio. I padri dell’odierna classe operaia dovettero subire in

un primo momento la punizione per essersi trasformati, contro la propria

volontà, in vagabondi e in straccioni». Sotto il regno di Enrico

vii i mendicanti inabili

al lavoro ricevevano licenza di mendicare, mentre «ai vagabondi robusti

vengono invece riservate frusta e prigione». Enrico

viii invece stabilì,

attraverso uno statuto del 1547, che «qualora una persona si rifiuti di

lavorare deve essere data come schiavo a colui che ne ha denunciato

l’accattonaggio», il quale «ha il diritto di obbligarlo a qualsiasi

lavoro, anche il più ripugnante, con frusta e catena»[5].

È stridente il confronto tra questa detrazione del riconoscimento

giuridico della libertà di movimento con la tradizione liberale che,

negli stessi secoli, teorizzava ed applicava a livello normativo lo

jus migrandi: Luigi Ferrajoli sottolinea che da importanti pensatori

come Locke e Kant, così come da varie legislazioni europee, il diritto

alla migrazione è stato riconosciuto in base al conferimento di un mondo

comune da parte di Dio agli uomini, consentendo quindi anche repressioni

di chi tra questi vi si opponesse: in tal modo il mondo borghese trovava

la legittimazione delle proprie colonizzazioni; oggi però ci troviamo in

una situazione differente perché «dopo cinque secoli di colonizzazioni e

rapine non sono più gli occidentali ad emigrare nei paesi poveri ma sono

al contrario le masse di affamati di quei medesimi paesi che premono

alle nostre frontiere. E con il rovesciamento dell’asimmetria si è

prodotto anche un rovesciamento del diritto”[6].

Emerge qui tutta la contraddittorietà del diritto liberale tra la sua

pretesa universalità e la parzialità della sua applicazione dovuta

all’aver posto la proprietà come proprio principio-base: in un discorso

che procederà in una prospettiva differente rispetto alla traiettoria

che stiamo percorrendo, Negri ed Hardt fanno comunque riferimento alla

definizione del concetto di individuo definito tale non dall’essere

ma dall’avere, rivelandosi quindi un concetto «di natura

superficiale, l’individualismo possessivo e proprietario» dietro il

quale si nascondono i rapporti di forza e i soprusi che hanno forgiato

la società, stigmatizzati dal diritto del capitale come degli a

priori[7].

L’intreccio tra povertà dovuta alle espropriazioni, sfruttamento e

diritto lo rinveniamo anche nel caso dei coolies orientali che,

se sprovvisti di contratto di lavoro, cadevano sotto la schiavitù del

debt bondage, ossia un debito da cui erano obbligati a sollevarsi

tramite il lavoro; lo sfruttamento sotto forma di schiavitù subìto dagli

africani deportati, invece, non aveva nemmeno questa parvenza di

legalità fornita da un contratto, ma in ogni caso anche qui il lavoro

era l’unico riconoscimento legittimo dovuto all’essere umano. Il punto è

che il ricatto del legame del riconoscimento legale-giuridico della

persona con l’accettazione dello sfruttamento e del lavoro salariato

ancora oggi caratterizza il capitalismo, nella sua fase della

totalizzazione. Tra gli esempi più avanzati, purtroppo, possiamo

citare l’Italia con la sua legge n. 189/02, più nota come Bossi-Fini

che ha istituito il «legame tra permesso di soggiorno ed il

contratto di lavoro. In sostanza, si ha “diritto” ad ottenere, [ci

correggiamo]: si ha la possibilità di ottenere un regolare permesso di

soggiorno per lavoro solo se si è in possesso di un regolare

contratto di lavoro». Dunque, «non si può parlare in senso proprio di un

diritto al permesso di soggiorno»[8].

Nel 2009, con l’approvazione del

cosiddetto “pacchetto sicurezza”, l’immigrazione clandestina diviene

reato punibile con un’ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro: «nella versione

più recente il reato è passato da delitto a contravvenzione e non

comporta più una pena detentiva, ma si somma al respingimento disposto

dal questore o al provvedimento amministrativo di espulsione»[9].

Le espulsioni, così tanto spesso rivendicate dal Governo Italiano come

un risultato storico contro l’immigrazione clandestina, in realtà

proseguono con numeri davvero molto discreti e solamente verso paesi con

i quali l’Italia è riuscita a stipulare degli accordi, che non sono

molti; nel caso in cui le ambasciate non riconoscano un proprio

cittadino, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, i fogli

di via e le intimazioni a lasciare il territorio nazionale sono

destinati a restare dei dati numerici senza nessuna attuazione. A questo

punto emerge l’analogia generale tra le condizioni degli immigrati in

Italia con quelle dei lavoratori citati in precedenza: il rapporto di

lavoro salariato, schiavista o una loro combinazione ma comunque

reso necessario dalla separazione con la proprietà, è alla base del

riconoscimento formale della possibilità di risiedere legalmente in un

dato territorio. La mancanza del documento, del contratto o in ogni caso

del rapporto di lavoro, nel capitalismo non genera, nella stragrande

maggioranza dei casi, l’effettivo rimpatrio della persona o l’immissione

nei circuiti produttivi al livello contrattuale previsto, ma la

discesa su uno scalino inferiore delle sue

possibilità contrattuali e quindi delle sue condizioni di lavoro.

È per questo che va stigmatizzata la credenza che relega il problema

degli immigrati ad una questione di diritti di cittadinanza: la

sua, come quella di tutti gli altri soggetti sfruttati dal regime

capitalistico, è una questione di classe.

Il ruolo

dello Stato e il problema del razzismo

Quanto asserito finora va dunque a

confermare l’importanza del ruolo dello Stato sostenuta da Officina:

la nostra ricerca quindi va adesso volgendosi all’intima connessione tra

l’esercizio del potere statale da parte del capitale e le diverse

manifestazioni del fenomeno razzista volte alla discriminazione di

spezzoni del proletariato tramite la sua stratificazione e,

simultaneamente, all’attacco indiscriminato nei suoi confronti.

Entrambi questi fattori si sono spesso

presentati sin dalla generazione del rapporto di capitale in varianti

concrete sempre diverse col rafforzamento di luoghi comuni già esistenti

o con discriminazioni create ad hoc direttamente dal capitalismo

in base a vari criteri, dalla razza alla nazionalità passando per

l’etnia, la cultura religiosa, il genere e tante altre. La

gerarchizzazione dei lavoratori, dunque, è una storia vecchia almeno

quanto lo è il capitalismo: Engels ebbe modo di sottolineare gli effetti

deleteri della concorrenza tra lavoratori inglesi e quelli irlandesi

immigrati in Inghilterra. Questi ultimi «hanno scoperto […] quale sia il

minimo dei bisogni dell’esistenza e lo vanno insegnando agli operai

inglesi». Gli irlandesi vivevano in condizioni di estremo degrado e

sovraffollamento, si adattavano a qualsiasi mansione a qualsiasi

condizione accettando un salario notevolmente inferiore rispetto agli

inglesi, eppure «il rapido sviluppo dell’industria britannica non

avrebbe potuto effettuarsi se nella numerosa e povera popolazione

dell’Irlanda l’Inghilterra non avesse avuto una riserva (di manodopera)

di cui disporre»[10].

Probabilmente sono situazione del genere che hanno ispirato le linee

generali della Prima Internazionale ai riferimenti espliciti verso

l’importanza della solidarietà, alla fraternità e al

mutuo soccorso tra i diversi comparti produttivi di un paese nonché

tra le classi operaie di diversi Paesi; questi sentimenti avrebbero

dovuto generare un atteggiamento maturo della classe anche di fronte

alla prontezza di capitalisti di usufruire «nei casi di sciopero o di

chiusura delle officine, […] di operai stranieri come strumento per

soffocare le giuste lagnanze dei lavoratori indigeni»[11].

Ma il razzismo, nella sua duplice funzione di scomposizione e

livellamento verso il basso della classe, non si è rivelato utile

solo tra i “liberi” lavoratori salariati: Marx infatti ne evidenziò

l’efficacia in merito allo schiavismo scrivendo che «alla schiavitù

dissimulata degli operai salariati in Europa occorreva il piedistallo

della schiavitù sans phrase

nel nuovo mondo»[12].

Si potrebbe sostenere che lo schiavismo

rappresenti una forma arcaica di sfruttamento che il capitalismo ha

sconfitto proprio con la sostituzione dello schiavo col “libero”

salariato, ma sappiamo come lo schiavismo sia stato un motore propulsivo

dello sviluppo capitalistico, senza contare che nei secoli più recenti

abbiamo avuto nuovi esempi di “integrazione” tra lo sfruttamento

capitalistico e l’oppressione schiavistica, di cui il caso più eclatante

probabilmente resta quello nazismo[13].

Non vale neanche l’eventuale obiezione che mira ad “isolare” il nazismo

dalle forme di produzione capitalistica, per cui l’ultima rimostranza

che ci si potrebbe rivolgere potrebbe sottolineare l’impossibilità di

ricollegare al presente la storica applicazione capitalistica del

razzismo, per via della recente sconfitta di quest’ultimo: in verità,

alcuni autori argomentano come le motivazioni biologiche della diversità

tra le razze stiano cedendo il passo ad un’evoluzione culturale di un

“razzismo pseudo-antirazzista” che riconosce formalmente pari dignità a

tutti i popoli, salvo teorizzarne l’incompatibilità nella convivenza

(sarà per questo motivo che oggi la maggior parte degli odierni discorsi

razzisti iniziano con l’espressione ormai convenzionale «Io

non sono razzista, però…»). Sono sempre più frequenti le

dichiarazioni di vari leaders mondiali che sembrano avallare la

tesi della storicizzazione del razzismo che segna il passaggio

del crisma dell’inferiorità dall’ambito biologico a quello culturale e

morale: basti pensare alla proclamazione nel 2001, da parte di

Berlusconi, dell’Occidente quale “civiltà superiore” rispetto al mondo

islamico, di cui una parte sarebbe rimasta «al 1400»[14].

Eppure, dichiarazioni come questa non sembrano poi così distanti ad

esempio dallo spirito, descrittoci da Del Boca, con cui l’Italia si

apprestava sul finire dell’800 alle “imprese” coloniali: essa «cercava

di imporsi esibendo il proprio splendido

passato di portatrice di civiltà» e con questa mistificazione giustificò

il suo ingresso nella «battaglia tra la civiltà e la barbarie»[15].

Se da un lato corrisponde a verità l’approdo del razzismo anche

sulla sponda “culturale”, dall’altro crediamo che esso non abbia ancora

tagliato tutti i ponti con la presunzione di supremazia biologica e che

dunque i confini tra razzismo biologico e culturale oggi non siano già

così netti. L’esempio italiano è ancora particolarmente loquace in

merito: con la legge n. 94/2009 «per la prima volta dopo la leggi

razziali del 1938 è stata penalizzata, con l’introduzione del reato di

immigrazione, una condizione personale di status, quella di

immigrato clandestino». Questo è un pericoloso segnale che contraddice

l’idea di un razzismo che sorge come presa d’atto dell’incompatibilità

giacché la preventiva invece a priori andando a punire ciò

che si è e non ciò che si è fatto[16].

L’ambiguità più evidente la troviamo

nella convinzione, spesso ostentata da alcune potenze occidentali (usa

in primis, ma anche dallo stesso Berlusconi in occasione della

dichiarazione di cui sopra), di essere stati investiti dalla Storia del

compito di “civilizzazione” di culture e territori differenti.

Probabilmente ancora non esiste un preciso nucleo enunciativo

dell’affermazione del razzismo: il suo baricentro, piuttosto, fluttua

tra la secolarizzazione delle determinazioni dell’inferiorità di

popoli (in primis della cultura) ed una concezione

teleologica-finalistica della Storia, in cui si va a realizzare questa

gerarchizzazione: in pratica, qui torniamo alla considerazione

idealistico – hegeliana della Storia come mattatoio in ultima

istanza giustificabile[17],

arrivando a considerare l’inferiorità dei popoli quasi come risultato

delle specifiche incarnazioni di un simil - Weltgeist, uno

Spirito del Mondo. In questo modo la parabola teorica del razzismo è

come se “risalisse il fiume” facendo il percorso a ritroso e tornando,

così, a supportare latentemente anche il razzismo biologico. Contro

questa possibile deriva è importante lottare ancora per l’affermazione

di una concezione materialistica della storia in grado, nel caso della

nostra ricerca, di individuare motivazioni e funzioni

delle migrazioni nell’odierno rapporto di capitale. Tutto ciò ci riporta

al tema iniziale, ossia all’importanza del ruolo ricoperto dallo Stato,

testimoniata anche dalla maggiore importanza che riveste il razzismo

istituzionale rispetto quello popolare: specchi empirici di

questa ipotesi sono rintracciabili nell’ascesa, negli ultimi decenni, di

partiti esplicitamente razzisti dall’Austria all’Ungheria passando per

l’Italia, l’Olanda, la Francia, la Gran Bretagna e tanti altri, e

soprattutto nel continuo inasprirsi delle politiche contro gli immigrati

da parte di qualsiasi tipo di Governo. Ci siamo già soffermati sul

particolare contesto italiano e sulle crescenti persecuzioni che il

potere legislativo infligge ai migranti: la possibilità che questa

politica sia davvero volta a fermare l’immigrazione appare sempre meno

credibile; questi filtri legislativi posti dallo Stato, invece,

sembrano piuttosto predisposti per generare una metamorfosi della

merce che gli immigrati rappresentano, ossia una robusta e giovane

forza lavoro. Questo ragionamento rientra appieno in quello dello

scambio diseguale, visto che oggi una merce assume un differente valore

soprattutto in base all’Individuo Produttivo Sociale che va ad

alimentare. Potremmo dire che la legislazione in materia di

immigrazione, che le varie potenze vanno sviluppando, non è altro che un

processo di lavorazione eseguito direttamente sul valore di scambio

della merce che conserva la sua forma fenomenica precedente a tale

processo. Riportiamo il nostro discorso sull’esempio concreto italiano:

l’assenza di canali di ingresso regolari, il legame tra permesso di

soggiorno (pds) e

contratto di lavoro, la criminalizzazione della clandestinità, le

frequenti incompetenze delle Commissioni volte al riconoscimento della

protezione internazionale, l’assenza di sanatorie generalizzate da ben

dieci anni, la riduzione delle possibilità contrattuali: sono questi

alcuni degli arnesi con cui l’IPS italiano incorpora

questa nuova merce e ne moltiplica le possibilità di valore rendendo

ricco ciò che restando nel proprio paese di origine sarebbe rimasto

una merce povera, dotata di scarsa possibilità di valorizzazione

nel complesso del sistema produttivo rispetto quella che esprimerà al

termine di questa metamorfosi. Sono anche questi gli effetti dello

scambio diseguale. Gioiscono molti

italiani quando il mondo della politica presenta nuove misure repressive

contro gli immigrati, senza comprendere che le condizioni di lavoro e di

esistenza degli “ultimi” non sono mai staccate dal resto della classe

ma, anzi, spesso vanno a mostrare possibili condizioni generali in caso

di eventuali peggioramenti della situazione. Tanto per fare un esempio,

recentemente vari paesi hanno reso l’immigrazione sempre più un problema

di ordine pubblico e di sicurezza sfoderando, tra gli

altri, anche «mezzi e metodi militari» che riscuotono spesso l’applauso

ed il consenso degli autoctoni anche se «potranno essere usati domani, e

già cominciano ad esserlo», contro di essi[18].

Possiamo quindi andare a definire il razzismo, nella sua forma più

pericolosa, ossia quella istituzionale, come «componente

potenziale di una ideologia funzionale a questa fase nuova, nella quale

il capitalismo vive una accelerata espansione dei propri rapporti di

sfruttamento»[19].

Esso realizza le condizioni per una profonda stratificazione in

seno al proletariato che, sollecitato ad immaginare l’idilliaca quanto

improbabile situazione di prosperità senza immigrati, non si accorge di

un suo arretramento complessivo dell’impiego delle sue funzioni nel

rapporto di capitale: è su queste funzioni differenti che ora

concentriamo la nostra attenzione.

La funzionalità degli immigrati nei circuiti del lavoro “nero” e del

“non lavoro”

L’epoca della totalizzazione si

caratterizza con una complessità sempre maggiore del capitale costante

che genera la trasformazione, prevista da Marx, «del lavoro vivo in

semplice accessorio di queste macchine, mezzo della loro azione. […] il

capitale riduce qui, senza alcuna intenzione, il lavoro umano (il

dispendio di forza) ad un minimo»[20].

Ma se da un lato il capitale con l’estensione in profondità del suo

rapporto rende il lavoro umano sempre meno determinato concretamente e

sempre più astratto, dall’altro lo stesso lavoro umano, di fronte ad un

complesso macchinico enorme, diventa sempre più insignificante: ciò

spinge il capitale di fronte un’ulteriore contraddizione: esso respinge

la forza lavoro aumentando la propria composizione organica e a un tempo

la attrae perché ne ha bisogno quale unico strumento per la

valorizzazione di questa massa imponente di lavoro morto. È evidente,

perciò, come il capitalismo ormai viva sempre sul filo della crisi:

«nella sua essenza (il capitale) è dotato di un potere illimitato, […]

nella sua esistenza, invece, questo incredibile potere si rivela privo

di sbocchi possibili»; la massa e l’efficienza del capitale costante

rendono il valore dell’ora di lavoro potenzialmente enorme, ma la

concretizzazione nelle merci di questa energia è sempre inferiore alle

aspettative, sempre minore dell’estrazione potenziale di valore dal

lavoro: «questa inadeguatezza del capitale effettivo [le merci] rispetto

alla potenza produttiva generale [il lavoro] è null’altro che la forma

definitiva assunta dalla contraddizione latente tra forze produttive e

modo di produzione»[21]

Tale squilibrio emerge dal rapporto annuale della Federal Reserve,

secondo la quale il pil

mondiale nel 2010 è stato di 74 mila miliardi di dollari, mentre il

mercato obbligazionario conta 95 mila miliardi di dollari, le borse del

pianeta 50 mila miliardi e i loro derivati ben 446 mila miliardi, per un

totale astronomico di 591 mila miliardi di dollari, ben otto volte il

dato dell’economia reale[22]

Dall’analisi di una sproporzione così acuta emerge il ruolo del

doppio mercato del lavoro, ossia l’affiancamento al lavoro regolare

da parte del cosiddetto lavoro nero, ritenuto spesso come

un’altra di quelle imperfezioni che, col tempo, saranno estirpate dallo

sviluppo del capitale. Secondo Officina «esso è invece

necessario, come lo è per noi l’ossigeno all’aria, al processo di

produzione capitalistico, anche a quello ultramoderno della

totalizzazione del rapporto di capitale»[23].

Anche qui l’Italia ricopre un posizione particolare, come possiamo

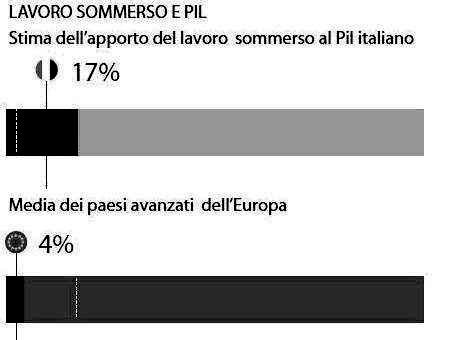

notare dai seguenti dati:

Grafico 1

– % Incidenza del lavoro sommerso sul

pil italiano e sulla media

dei psa europei

Fonte:

Carcere contro i caporali, Il

Sole 24 Ore, 18 Agosto 2011;

Il lavoro “nero” non è

quindi uno degli aspetti perfettibili del capitalismo ma una sua

caratterizzazione costante che spesso si interseca con l’immigrazione:

la gerarchizzazione del proletariato esprime esattamente la

distribuzione dei suoi spezzoni nei vari comparti produttivi la cui

funzione generale è quella di bilanciare le varie tendenze

all’interno dello sviluppo capitalistico che, a seconda della sua

fase presente, «necessita di

un determinato equilibrio tra le sue componenti del lavoro “regolare”,

del lavoro “nero” e del “non lavoro”».

La prima tipologia di lavoro, infatti,

consente la pianificazione della produzione e prova ad inquadrare il

mercato e la concorrenza in delle regole e dei punti fermi; il lavoro

“nero” invece «velocizza i tempi di accumulazione ed il conseguente

ciclo di rinnovamento del capitale»[24]

ed infine il “non lavoro” concede al capitalismo il tempo necessario per

il rallentamento della produzione con lo scoppio delle crisi e le

successive ristrutturazioni. Perciò anche il lavoro “nero” e la

disoccupazione sono fenomeni contingenti nel capitalismo solo per quanto

concerne la loro composizione qualitativa e quantitativa, perché dal

punto di vista strutturale essi sono imprescindibili per il modo

di produzione capitalistico; nella fase attuale di totalizzazione del

capitale, la disoccupazione permane nella sua funzionalità di “esercito

di riserva” mentre il lavoro “nero” copre il ruolo specifico di

contrappeso nello squilibrio tra il valore produttivo potenziale e

quello effettivamente realizzato: con le grandi porzioni di

plusvalore dedotte dal lavoro “nero” avviene un recupero del valore

complessivo generato dal lavoro vivo, necessario per via dell’aumento

della composizione organica del capitale che rende il lavoro “nero”

«l’unica possibilità di moltiplicazione reale della massa del lavoro

vivo complessivo dentro questa nuova situazione di composizione tecnica

del lavoro. Proprio la dilatazione del sistema macchinino informatizzato

e robotizzato recide, infatti, le normali possibilità occupazionali»,

per cui il lavoro “nero” diventa «il correttivo oggettivo del processo»[25].

Andiamo adesso a collocare quest’analisi teorica nel contesto della

recente crisi economica, con particolare riferimento alla situazione

italiana: nel 2006 l’agenzia dell’UE Eurofound stimava all’8%

l’incidenza nella popolazione dai 18 anni in su da parte dei working

poor, ossia di lavoratori che percepiscono un reddito inferiore al

60% della media nazionale, vivendo, di fatto, nella povertà. I paesi con

le percentuali più gravi erano la Grecia (14%), la Polonia (12%), la

Spagna (11%) e poi l’Italia, la Lettonia e il Portogallo (10% per

ciascun paese)[26].

In Italia, così come nel resto dell’ue,

il rischio di povertà aumenta sensibilmente in proporzione alla crescita

della precarietà del lavoro che qui può essere dovuta al numero di mesi

di lavoro nell’anno, e al contratto a tempo determinato e ai

part-time:

Tab. 1

– In-work poverty risk, by job characteristics of employed population

(18 years and over), 2007 (%)

|

|

Months

worked in year |

Full-time

or

part-time |

Type of contract |

|||

|

|

Full year |

Less than full year |

Full time |

Part-time |

Permanent

contract |

temporary

contract |

|

EU25 |

8 |

15 |

7 |

12 |

5 |

13 |

|

EU15 |

8 |

15 |

7 |

11 |

5 |

13 |

|

IT |

9 |

18 |

9 |

14 |

16 |

19 |

Fonte: Eurofound, Working poor in

In questi anni di crisi il ricorso a

tali forme precarie dell’attività lavorativa è andato sempre più

intensificandosi; osserviamo i dati Istat relativi all’Italia:

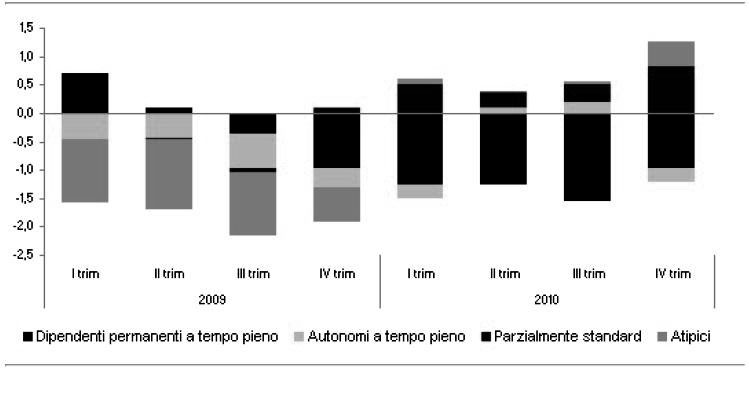

Grafico 2

– Occupati per tipologia lavorativa in Italia, periodo 2009 – 2010

Fonte:

Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, 27 maggio 2011.

La situazione dei giovani

è anche peggiore:

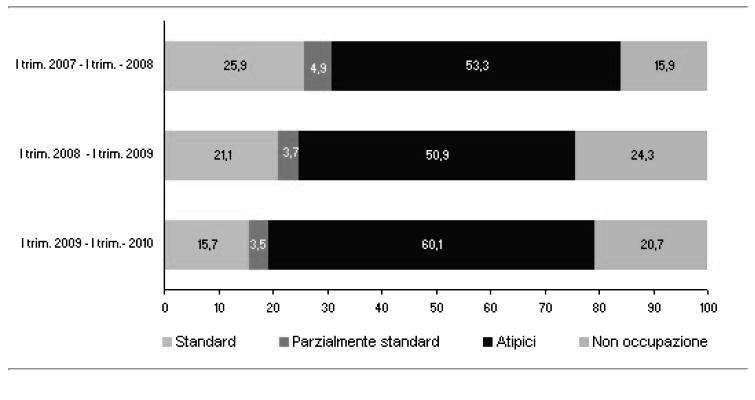

Grafico 4

– Permanenze e flussi in uscita dall’occupazione atipica 18 – 29 anni,

2007

Fonte:

Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, 27 maggio 2011.

Scrive l’Istat nel suo Report 2010

La povertà in Italia: «si conferma la forte associazione tra

povertà, bassi livelli di istruzione, bassi profili professionali (working

poor) ed esclusione del mercato del lavoro»[27].

Ultimo dato a cui si vuol fare riferimento è quello della

disoccupazione: i dati ocse

indicano una disoccupazione giovanile italiana al 27,86% rispetto al

20,29% del 2007 (prima della crisi) e soprattutto rispetto la media

ponderata del 16,7% degli altri paesi dell’area

ocse, dove comunque

risulta aumentata, dal 2008, di 13,4 milioni di unità[28].

Seguendo la riflessione di Officina indicante la necessità di

continui bilanciamenti dell’economia capitalista a seconda dei

vari momenti, in questa fase di crisi il capitale, prima ancora che

potenziarsi, sta dunque rallentando la produzione per affrontare una

propria ristrutturazione, pertanto la bilancia del lavoro pende

decisamente verso la sua minore regolamentazione possibile e la

sua estrema flessibilità: siamo in un processo di «egemonizzazione

nel processo di valorizzazione da parte del lavoro “nero”, “irregolare”,

precario perciò nelle sue varie forme, legali o meno», a

tal punto che un segmento dei lavoratori sempre più consistente vede la

sua posizione lavorativa formalmente “regolare” ma nella sostanza più

vicina al lavoro “nero”, più simile ai working poor, e dunque

vede sfumare sempre più i contorni già labili che la distingueva dall’esercito

di riserva: essi non sono precisamente né l’uno né l’altro, e al

tempo stesso sono entrambi. Procediamo a questo punto a mettere in

evidenza un ulteriore compito che spetta a questi tipi di lavoro

caratterizzati dalla disomogeneità e dalla discrezionalità: l’impiego di

solo lavoro “regolare” da parte del capitale rischierebbe di appiattire

la produzione su degli standard relativamente molto simili, generando un

rallentamento di fondo dei tempi e del volume della crescita

capitalistica. In sostanza, l’accumulazione di un grande capitale

generale necessita anche di valorizzazioni immediate che il lavoro

“regolare” non può dare agli stessi livelli del lavoro “nero”; allo

stesso tempo, la velocità con cui quest’ultimo “brucia” il capitale

accumulato valorizzandolo renderebbe difficile una concentrazione di

ricchezza quale quella a cui stiamo assistendo: «ciò taglierebbe le

gambe, in poco tempo, all’intero sistema, perché la valorizzazione

dipende non solo dal lavoro vivo, ma anche dal grado di concentrazione

del “lavoro morto”». Dunque, il doppio mercato del lavoro

«contribuisce in modo decisivo all’accumulazione effettiva, poiché

salvaguarda il dinamismo e la concentrazione», il che significa che

«sempre, nella società capitalistica ci sarà il comparto del lavoro

sottopagato, con meno normative e con meno garanzie. I soggetti più

deboli della società occuperanno quel comparto: le donne, i giovani, gli

immigrati. I luoghi dove esso si concentrerà saranno quelli a maggior

carenza di struttura produttiva e sociale: in Italia, il meridione»[29].

A sostegno di questa tesi presentiamo di seguito dei dati comparsi su

Il Sole 24 Ore del 18/08/2011:

Figura

1

– Il lavoro “sfruttato” in Italia, 2011

La precedente citazione e la Figura 1

si rivelano a questo punto decisivi nell’indicare il percorso alla

nostra ricerca che va sempre più stringendosi, come indicato all’inizio

del paragrafo, sulle zone del Sud Italia ed in particolare, sulla

“Castel Volturno Area”. Prima di seguire questa traiettoria, però, si

vuol mettere in evidenza un ultimo aspetto generale del rapporto tra

migrazione ed attuale rapporto di capitale: lo spreco di uomini.

Lo “spreco di uomini”

Questa prassi è sempre stata

appannaggio del capitale in due forme generali: l’eccessiva “spremitura”

della manodopera che la conduce ad un logoramento prematuro ed il

sottoutilizzo dello stesso essere umano, impossibilitato dallo

stesso sistema ad “integrar visi” perché bandito dalle leggi e dalla

società per non avere un lavoro oppure “arruolato” come soldato in prima

linea nell’esercito di riserva. Questa peculiarità del

capitalismo va riportata adesso alle caratteristiche della

totalizzazione del rapporto di capitale: in questa fase permane lo

spreco umano per via del supersfruttamento, indifferentemente dal

suo impiego nei comparti centrali della produzione (pv relativo)

o in quelli periferici (pv assoluto), ma si genera anche una

dimensione più profonda di «mortificazione dell’umano» che, secondo

Officina, «assume (secondariamente) la forma del circuito

disoccupazione – lavoro nero» e «(principalmente) la forma di una

generalizzata cultura e pratica metropolitana della morte» che «avvicina

spaventosamente vita e morte, quartiere e carcere, lavoro e precarietà,

isolamento sociale e individuale»[30].

Lo spreco che si consumava nelle fasi del libero mercato e dei monopoli

aveva il carattere della funzionalità: l’estrazione massiccia di

plusvalore da un lato, la pressione al ribasso sul mondo del lavoro

dall’altro; oggi questo spreco di uomini si rivolge anche ad

esseri umani che non rientrano nei circuiti produttivi del capitale

neanche indirettamente: per questo il loro è uno spreco

assoluto. Pensiamo a quella «frazione del ceto contadino bloccato

alla periferia urbana» descrittaci da Fanon, «uomini che la popolazione

crescente delle campagne e l’esproprio coloniale hanno portato a

disertare la terra familiare» e che «girano instancabilmente attorno

alle diverse città, sperando che un giorno o l’altro si permetterà loro

di entrarvi»: questo è il popolo delle bidonville «simile a una

muta di topi» che «non riuscendo a piazzarsi sul mercato, rubavano, si

davano al vizio, all’alcolismo ecc.»[31]:

il capitale va sprecando questi uomini, non molto diversi dal

Lumpenproletariat che oggi si condensa attorno alle metropoli del

“nord” e soprattutto del “sud” del mondo, fatto di generazioni tagliate

fuori da ogni prospettiva e vittime della criminalizzazione della

tossicodipendenza, protagonisti degli scontri tra bande e della piccola

illegalità. Nella nostra attuale società, per via della parabola

discensiva delle condizioni generali del proletariato e del progressivo

appiattimento degli ultimi gradini della scala sociale, anche questo

spreco di uomini e la sua equivalenza tra vita e morte che rendono

l’esistenza una graduale marcescenza si vanno estendendo a sempre più

spezzoni di classe e i migranti non sono esenti da tali meccanismi ma

anzi, essi rappresentano il segmento dove lo spreco va

realizzandosi con immediatezza: l’arrivo nelle “cittadelle del capitale”

di un numero nettamente superiore delle necessità del capitale per la

formazione dell’esercito del lavoro nero e quello di riserva (che spesso

coincidono) andrebbero solamente ad approfondire le situazioni di

estremo degrado generando costi più alti di servizi sociali, che invece

il capitale spinge verso sempre più drastiche riduzioni, e maggiori

spese per la repressione. Per scongiurare questi inconvenienti, il

capitale preferisce lasciar morire queste persone durante il loro

viaggio: esse sono più utili da morte, da scomparse, da affogate

piuttosto che come vive complicazioni. Potremmo fare l’esempio

degli usa e della loro

operazione Gatekeeper consistente nell’innalzamento di un muro di

recinzione con la frontiera messicana e supportata poi dall’aumento di

controlli, rastrellamenti e pattugliamento anche da parte di cittadini

volontari, il cui brillante risultato non è stata non la fine del

processo migratorio ma una selezione casuale al suo interno che

ha fatto crescere i morti del 500%[32];

L’Europa non è da meno: dal 1988 al 01/08/2011 sono 17738 i morti

registrati nei diversi tentativi di varcarne i confini[33]

ma in questa stima non rientrano le migliaia di morti che

avvengono nel Sahara; l’Italia risulta protagonista di un ulteriore

sistema di spreco umano con i suoi accordi con la Libia

concretizzatosi, sul fronte immigrazione, con una serie di respingimenti

in violazione a tutta una serie di norme nazionali e internazionali[34],

la reclusione dei migranti nelle carceri libiche dove sono sottoposti ad

ogni genere di violenza e maltrattamenti, l’abbandono nel deserto, il

rimpatrio nei paesi da cui si è fuggiti anche per richiedenti asilo:

questi sono i modi in cui il capitale si disfà in modo assoluto della

merce umana in sovrappiù, l’immediato e gratuito spreco degli uomini

alimentato dalle grandi potenze firmatarie di tanti trattati e

convenzioni a difesa dell’essere umano! Il Sole 24 Ore nel

febbraio del 2010 riportato un’inchiesta della società Gallupp, condotta

tra il 2007 e il 2009, i cui dati riferiscono che il 16% della

popolazione mondiale in età adulta lascerebbe il proprio paese: parliamo

di circa 700 milioni di persone[35]:

in caso di aggravarsi della crisi, purtroppo una buona fetta di quanti

si dovessero effettivamente mettere in viaggio sarebbe irrimediabilmente

condannata a non poter neanche arrivare ai paesi di destinazione,

risucchiata dallo spreco assoluto. A questo punto possiamo

rispettare le nostre precedenti intenzioni soffermando la nostra ricerca

sulla “Castel Volturno Area” quale osservatorio di spicco del rapporto

tra migrazioni e dell’esercizio concreto dello sfruttamento nella fase

della totalizzazione.

MARZO 2013

[1]

Cfr. La

totalizzazione del

rapporto di capitale, dello stesso autore, pubblicato sul

numero 09 della rivista [N.d.R].

[2]

P. Basso, Sviluppo diseguale, migrazioni, politiche

migratorie, in P.

Basso, F. Perocco (a cura di), Gli immigrati in Europa -

Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Milano 2008,

pp. 86-87.

[3]

P. Basso, Dalle periferie

al centro, ieri e oggi, in P. Basso, F. Perocco,

Immigrazione e

trasformazione della società, Franco Angeli, Milano 2009, p.

30.

[4]

«Dalla seconda

metà degli anni ’80 fino al 1994 un gruppo di comunisti delle

province di Napoli e Caserta diede alla luce circa una decina di

numeri di una rivista, il periodico marxista

Officina, attraverso la quale espressero

l’esigenza di rivedere alcuni fondamenti teorici che hanno

accompagnato i marxisti nel ‘900 a cominciare

dall’interpretazione leninista del capitalismo come sistema

morente e prossimo alla dipartita». Vedi nota 2 [N.d.R].

[5]

K. Marx, Il Capitale, Newton, Roma 1996, pp 528-529.

[6]

L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati e razzismo

istituzionale in Italia, in P. Basso (a cura di),

Razzismo di stato, Franco Angeli, Milano 2010, p. 118.

[7]

M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico,

Rizzoli, Milano 2010, pp. 20-21.

[8]

P. Basso, F. Perocco, Gli immigrati in Europa, in P.

Basso, F. Perocco, Gli immigrati in Europa – disuguaglianza…, cit.,

p. 18.

[9]

M. Ferrero, Il “pacchetto

sicurezza”: dall’integrazione subalterna degli immigrati alla

loro criminalizzazione, in P. Basso (a cura di),

Razzismo di stato,

cit., pp. 429-430.

[10]

F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra,

Edizioni Lotta Comunista, Milano 2011. pp. 157-159.

[11]

K. Marx, L’internazionale operaia, Editori Riuniti, Roma

1993, p. 37.

[12]

K. Marx, Il Capitale, cit., p. 546.

[13]

Il vero imputato è il capitalismo, in «Officina»

n. 0, giugno 1987, p. 13.

[14]

P. Di Caro, L’Occidente è una civiltà superiore, in «Il

Corriere della Sera», 27 settembre 2001, p. 9.

[15]

A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Biblioteca Neri

Pirozza, Vicenza 2008, p. 47.

[16]

L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati…cit.,

pp. 119 -120.

[17]

G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, La

Nuova Italia, Firenze 1941, p. 59.

[18]

P. Basso (a cura di), Razzismo di stato, cit., p. 12.

[19]

Il fatto – Maggio ’88, in: «Officina»

n. 3, luglio – settembre 1988, p. 20.

[20]

K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia

politica, quaderno VI, pp. 33 -39, in:

http://www.sitocomunista.it/marxismo/Marx/grundrisse/Marx_Karl_-_Grundrisse_3c__Il_Capitale.pdf

.

[21]

La crisi economica nell’epoca del rapporto totale di capitale,

in «Officina»

n. 9, marzo 1993 p. 13.

[22]

Board of Governors of the Federal Reserve System, 97th

Annual Report, 2010, in:

http://www.federalreserve.gov/publications/annual-report/files/2010-annual-report.pdf

.

[23]

Note sul razzismo, in «Officina

block notes», settembre 1989, p. 5.

[24]

Note sul razzismo,

cit., p. 6.

[25]

Il rapporto totale di capitale, in «Officina»

n. 6, gennaio 1990, p. 10.

[26]

Eurofound, Working poor in

[27]

Istat, La povertà in Italia, 2010, p. 3.

[28]

ocse,

Employment Outlook 2011, in:

http://www.oecd.org/dataoecd/36/27/48622469.xls .

[29]

Note sul razzismo,

cit., p. 6.

[30]

Note sul razzismo,

cit., p. 10.

[31]

F. Fanon, I dannati della terra¸

Einaudi, Torino 2007, pp. 77-78.

[32]

P. Basso, L’ascesa del razzismo

nella crisi globale, in: P. Basso (a cura di), Razzismo

di stato, cit., pp. 19-20.

[33]

Fortress Europe, La strage,

in:

http://fortresseurope.blogspot.com/p/la-strage-negata-17317-mortiai-confini.html

[34]

L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati…cit.,

pp. 19-20.

[35]

M. Naim, 700 milioni – la più grande emigrazione del secolo,

in «Il Sole 24 Ore», 23 febbraio 2010.